グローバル物流/交通ネットワーク ~世界的視野に立つ実用志向の国際物流・交通研究~

当研究室では,各国・地域の国際物流・交通の現状・実態について,世界的視野からの洞察も含め十分に理解したうえで,世界的な視点から国際物流・交通を俯瞰するモデルを構築し,国際的な連携政策や各国・地域/企業等の具体的なプロジェクトへの評価・シミュレーションに適用して,実際の政策立案や投資案件の検討等に役立てることを目標としています.

当研究室で構築・利用中のモデルを大別すると,「貨物」の側から見る物流モデル(国際物流シミュレーションモデル),「船」の側から見る物流モデル(船舶動静データを活用した物流モデル),そして物流政策等の国際貿易・経済へのインパクト計測や貨物輸送需要の将来予測を行うための国際経済モデル,の3つに分けられます.

・世界規模のインターモーダル国際物流ネットワークモデル(貨物から見た物流モデル)

・船舶動静データを活用した物流分析とモデル構築(船から見た物流モデル)

・国際貿易モデルを活用した国際物流政策等の経済インパクト予測/将来貿易・貨物量予測

・その他のテーマ

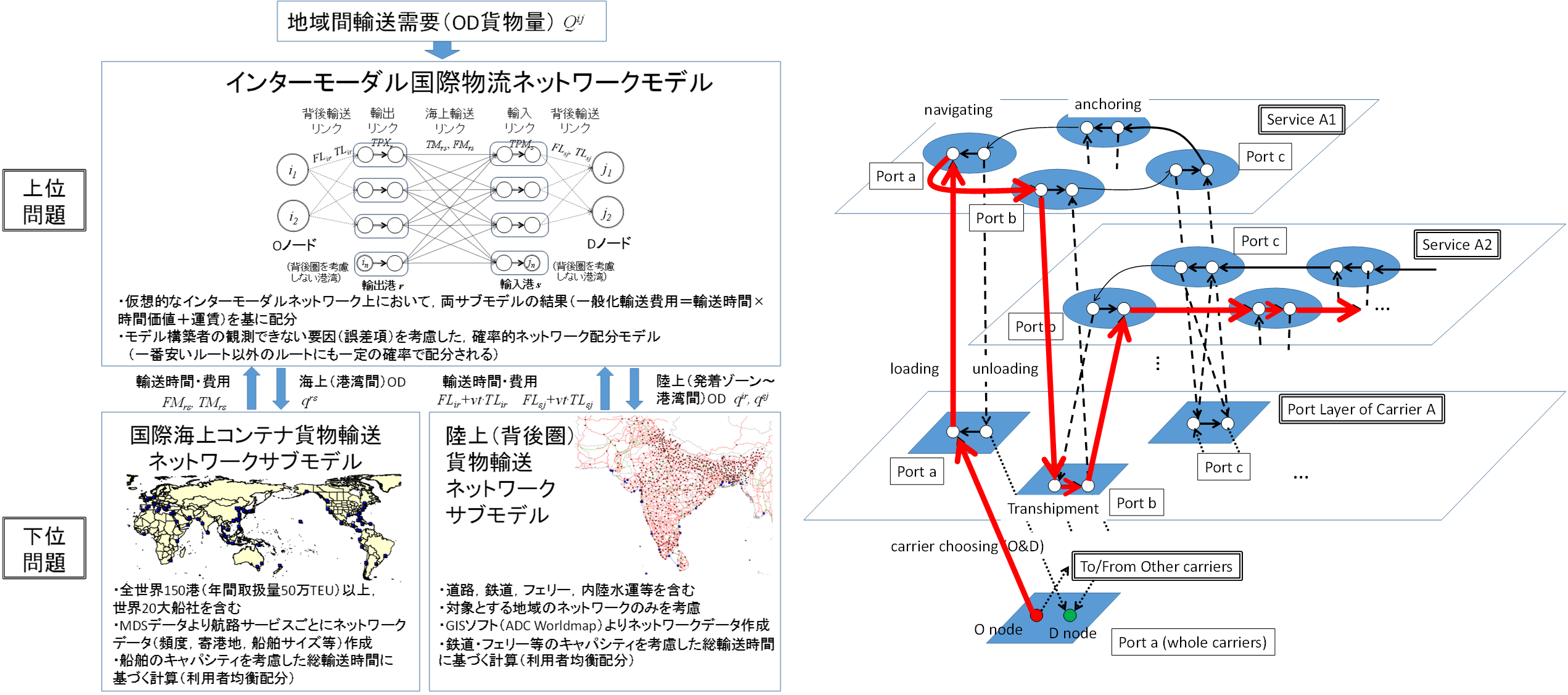

世界規模のインターモーダル国際物流ネットワークモデル

交通工学分野で標準的に用いられるネットワーク分析手法を活用し,世界規模の国際海上コンテナ貨物輸送ネットワークと世界各地域の陸上(背後)輸送ネットワークを統合したインターモーダルな国際物流モデルを構築して,世界各地に適用しています.

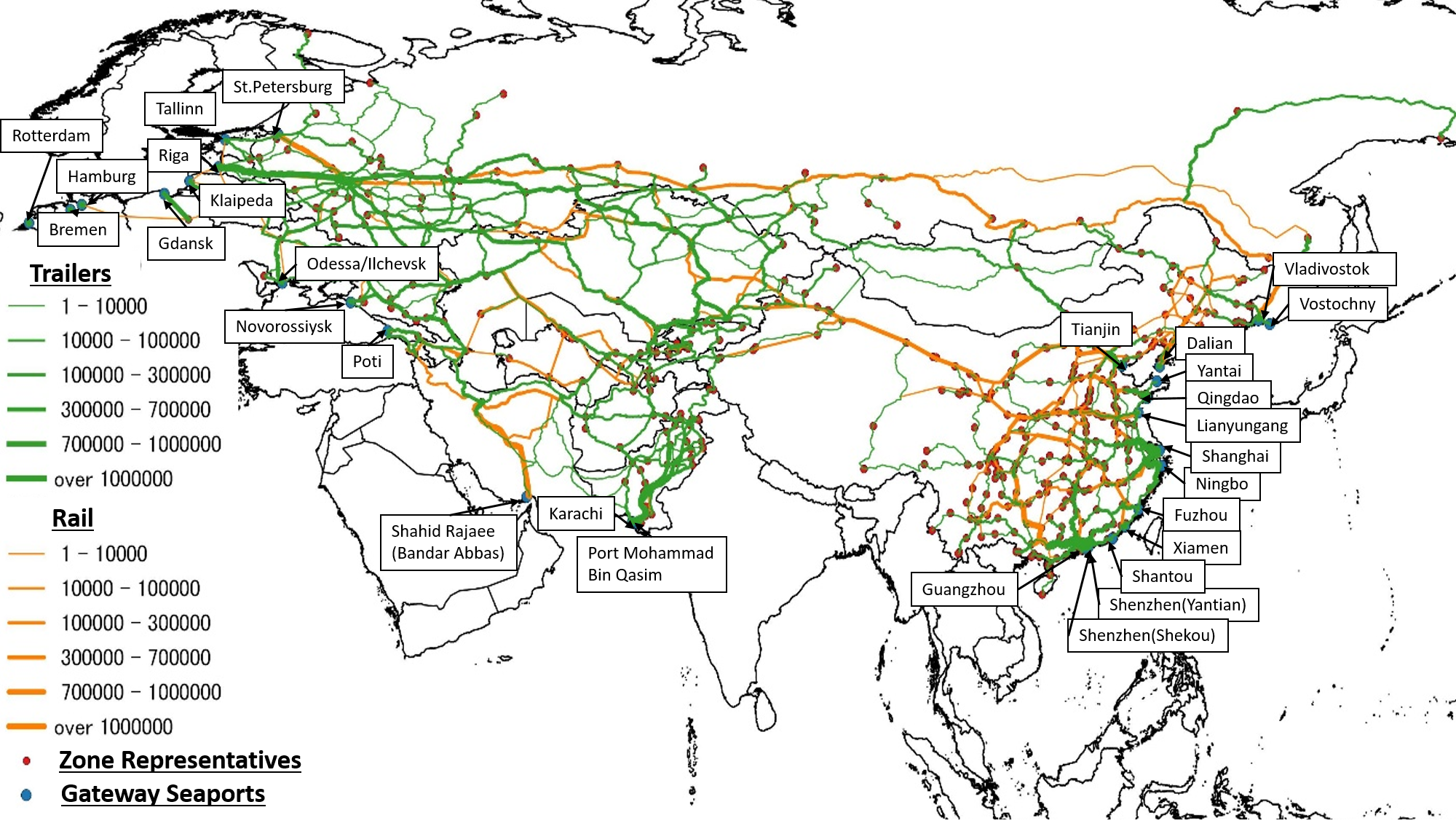

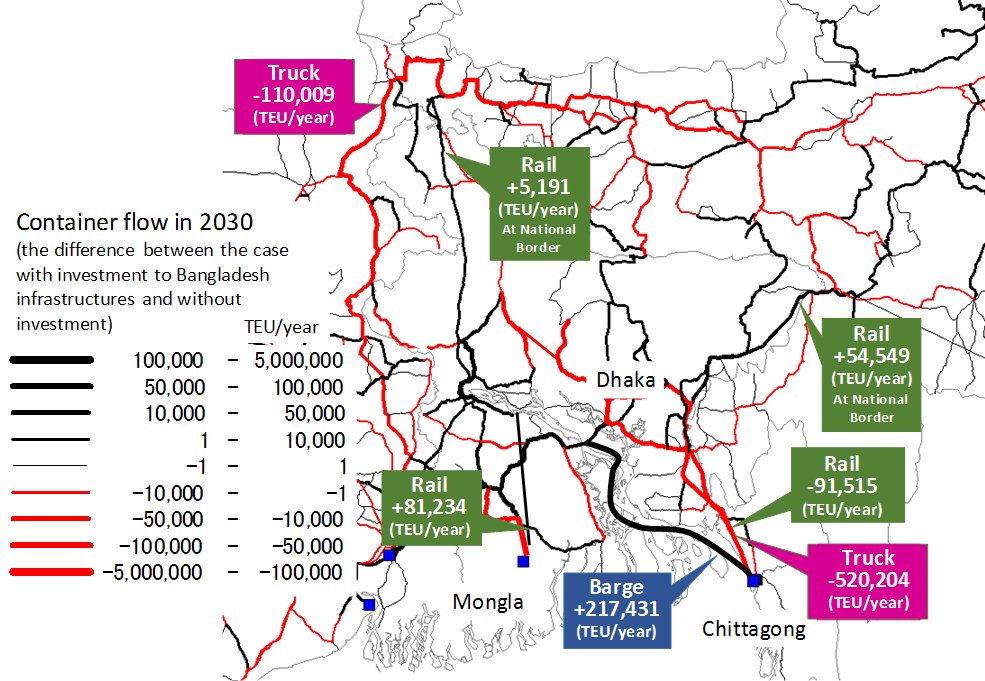

これまでに,中米(エルサルバドル及び周辺国),東南アジア(カンボジア・ベトナム・ミャンマーなど),南アジア(インド・スリランカ・バングラデシュ),中央アジア・コーカサス諸国,大洋州,アフリカ大陸,北極航路,そして日本などを対象としてきましたが,今後は,これらに加え,東アジア(中国・韓国),ウクライナを始めとする東欧諸国,南米など全世界の各地域にも取り組んでいく予定です.

また,国際協力機構(JICA)や国土交通省などの政府機関,アジア開発銀行(ADB)などの国際機関と連携して,具体的な国際連携政策の立案(プレ・フィージビリティー・スタディー等)やインフラ開発等のプロジェクトにモデルのアウトプットを提供することをめざします.様々な種類の入力データの効率的なハンドリングや,現状値の入手が限られるなかでどうやってモデルの精度を高めていくかという点もポイントです.

また,これまでは海上輸送ネットワーク(船会社の定期航路ネットワーク)は所与としてモデル計算を行ってきましたが,船会社による航路ネットワークの最適化も内包したモデルへの拡張にも取り組んでいます.また,航空ネットワークや空コンテナ・折り畳みコンテナの考慮,バルク貨物との統合モデル,ドライポートを考慮したモデル構築などにも取り組んでいます.

*より詳細については,以下の論文・レポート等をご覧ください.

・モデル概要 英文書籍(2020年発刊:本文ダウンロードには書籍購入が必要) 日本語(OR学会誌) 配分モデル変更版(現在の最新モデル・英文)

・中米地域(主にエルサルバドル)への適用 英文(MEL:本文ダウンロードにはログインが必要)IAME Martin Sgut Awardを受賞(2014年) 日本語(土木計画学) JICAレポート

・メコン下流域(主にカンボジア)への適用 最新版→英文(IJLRA:本文ダウンロードにはログインが必要) 旧モデル→英文(TLOG) 日本語(運輸と経済)

・アセアン地域全体(主にミャンマー)への適用 最新版→英文(ATS) 旧モデル→英文(Sustinability)

・南アジア地域への適用 最新版→英文(AJSL) 旧モデル→英文(ATS:海上モデル) 英文(IJSTL:インターモーダルモデル,本文ダウンロードにはログインが必要) 日本語概要(国総研レポート) 日本語(国総研報告,モデル概要も含む) 関連JICAレポート

・中央アジア地域・ユーラシア大陸全般への適用 最新版→英文(ADBI書籍,出版準備中) 英文(TLOG:バルク貨物との統合モデル)OCDI Takeuchi Yoshio Logistics Awardを受賞(2022年) 旧モデル→英文(Sustainability:パキスタンに注目) 日本語(関西空港調査会:航空ネットワークを考慮したモデル(P10-21)) 英文(ADBI叢書) 英文(英語書籍第16章:本文ダウンロードにはログインが必要) 英文(ATS:陸上モデル)

・アフリカ地域への適用 最新版→英文(TR-IP) 旧モデル→英文(英語書籍第15章:本文ダウンロードにはログインが必要)

・大洋州地域への適用 英文(英語書籍第14章:本文ダウンロードにはログインが必要) 英文(Sustainability:空コンテナの回送と折り畳みコンテナの導入)

・北極航路 英文(IAME)

・日本への適用 最新版→英文(投稿中:モーダルシフトシミュレーション) 旧モデル→英文(MPM:博多港に注目) 日本語(実践政策学:内航海運の利用促進と外航コンテナシャトルのインパクト) 日本語(書籍第4章:京浜港の外航コンテナシャトル)

図 モデルの全体構成(左)と海上モデルのネットワーク構成(右)

図 モデルアウトプットの例[1]ユーラシア大陸発着コンテナ貨物のゲートウェイ港湾と予測されたコンテナ貨物フロー(2013年現状再現結果)

図 モデルアウトプットの例[2]南アジア地域(バングラデシュ周辺)のインフラ改善による将来シミュレーション(2030年)

船舶動静データを活用した物流分析とモデル構築

一定以上の大きさの船舶に標準的に装備されているAIS(自動船舶識別装置)等から取得される船舶動静データは,海上輸送分野のビッグデータといえます.これを活用し,様々な種類の船舶(コンテナ船,バルクキャリア,タンカー等)の航行ルートを地球規模で把握し,さらに,船舶の挙動特性などを踏まえ,AISデータからは直接把握できない貨物の流れを推計する手法を構築し,様々な物流分野の分析に活用します.たとえば機械学習モデルを用いたリアルタイムの港湾取扱量予測や,画像解析との組み合わせによる港湾混雑状況の推計を行っています.

*スエズ運河の競合ルート分析とモデル化

コンテナ船:英文(IJTE,概要のみ) 日本語(土木計画学)

ドライバルク船:英文(RTBM) タンカー:英文(IAME)

スエズ運河に関する関連文献(運輸政策研究) 関連JICAレポート(スエズ運河庁への技術協力,モデル詳細等は未掲載)

スエズ運河とパナマ運河の現状と展望については,運輸と経済2016年12月号,土木計画学ハンドブック11.3.3〔5〕,『グローバルロジスティクスと貿易』第17章,日刊CARGO2018.5.21付にも掲載されていますのでご覧ください

*AISデータと機械学習に基づく海上輸送ネットワーク構築 英文(Ocean Engineering)

*AISデータに基づく品目別貨物流動の推計 LNG:英文(MPM)Best Manuscript Nominated Papers 2020,および2020年度日本海運経済学会論文賞を受賞 ドライバルク:英文(MEL)MEL best paper prizeを受賞

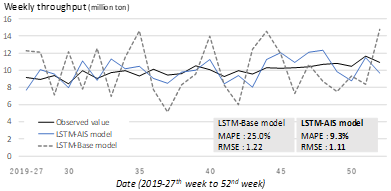

*AISデータと機械学習に基づく取扱貨物量・運河通航量の予測 鉄鉱石:英文(MPM) スエズ運河:日本語(船舶海洋工学会)

*AISデータを用いたバンカリング活動の推計 英文(Sustainability)

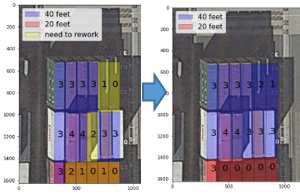

*AISデータと衛星画像解析に基づく港湾活動の推計 英文(Remote Sensing) 英文(Frontiers in Remote Sensing)

*船舶動静データに基づく海運ネットワークの時系列分析 英文(Journal of Marine Science and Engineering) 英文(書籍原稿として執筆中)

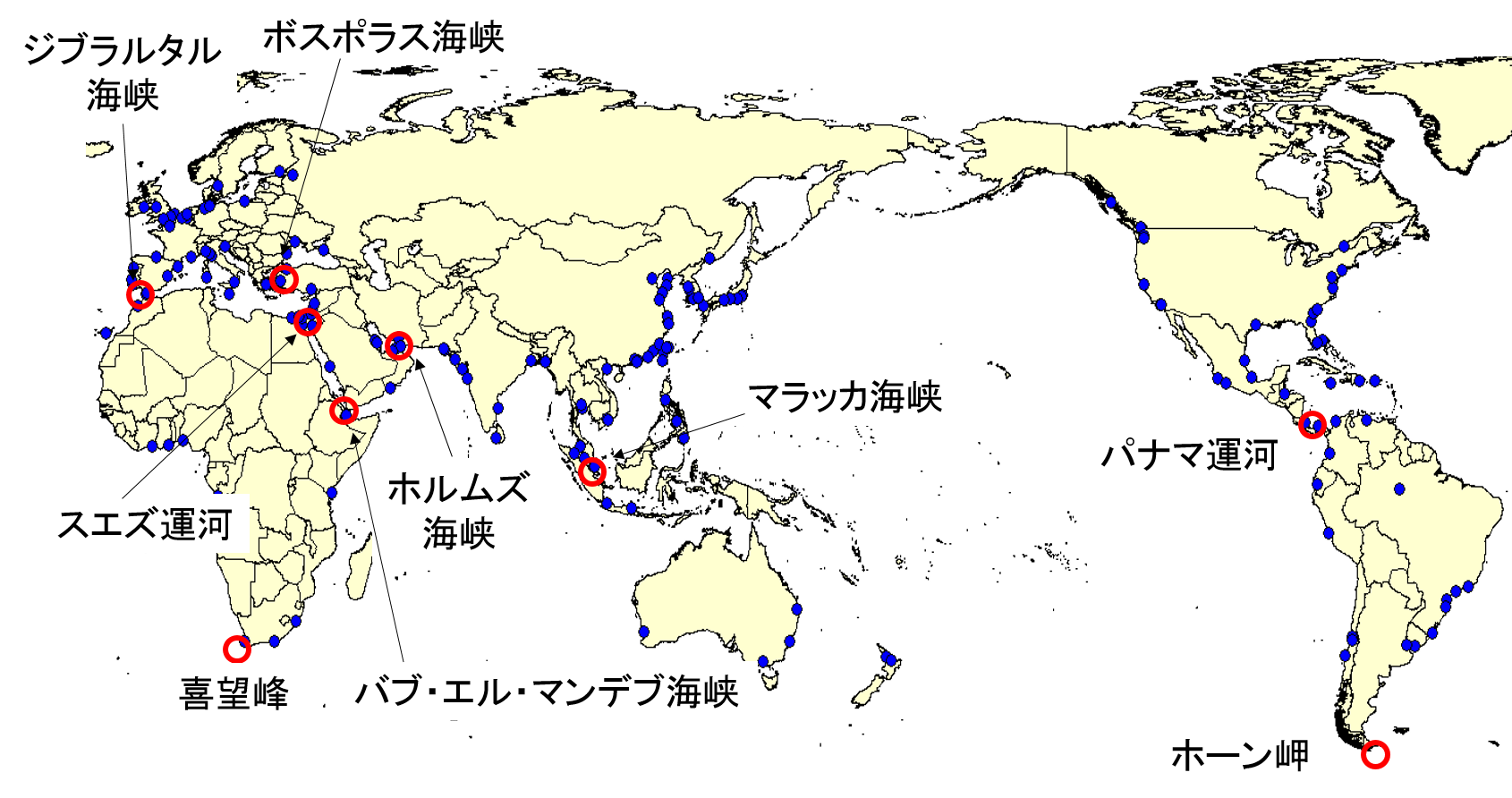

図 世界の主要コンテナ港湾と世界海運のチョークポイント

図 世界のコンテナ船の動き(2023年6月)

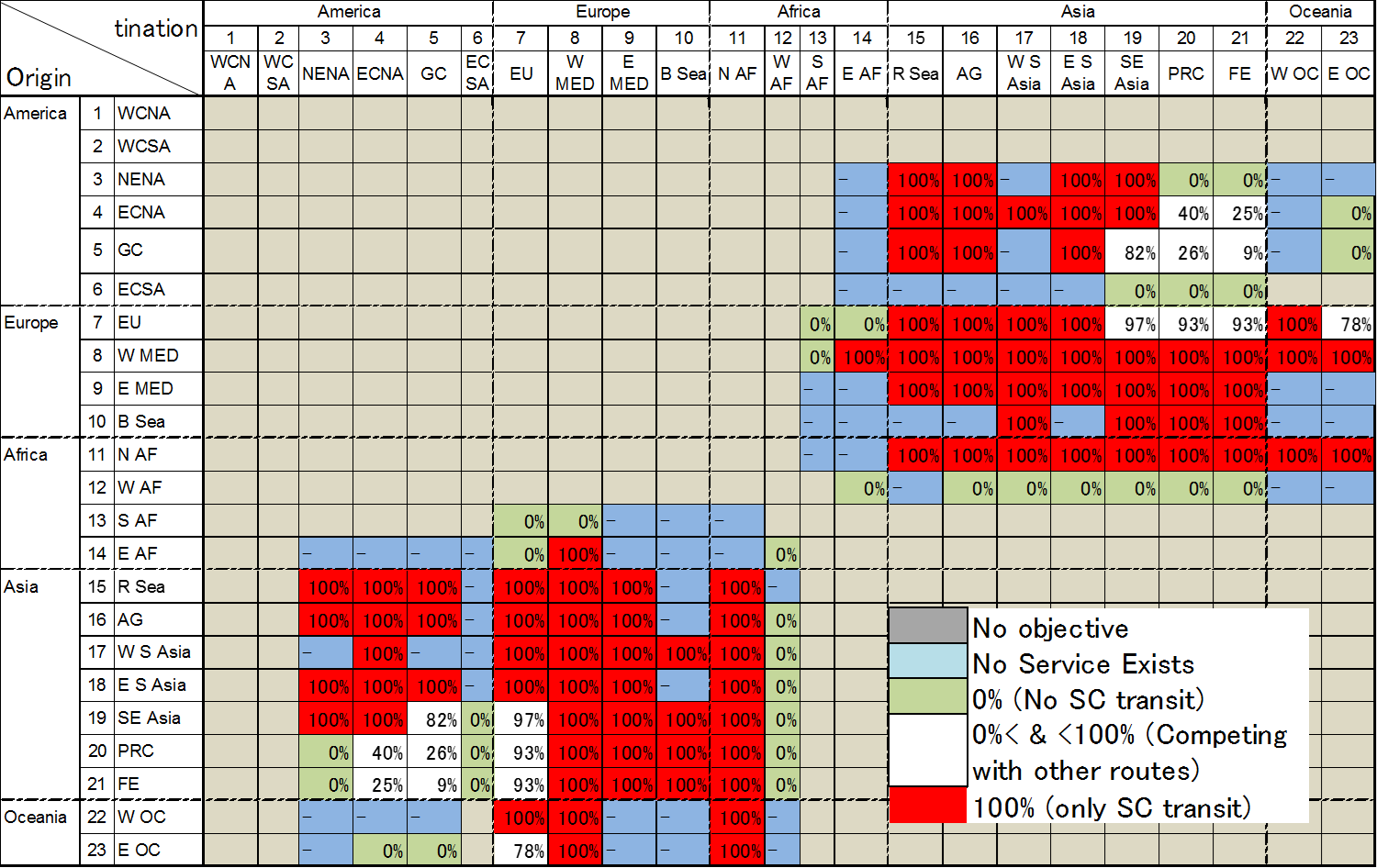

表 フルコンテナ船のスエズ運河通航シェア(船腹量ベース,2013年6月)

図 AISデータと機械学習に基づくPort Hedland港(オーストラリア)における鉄鉱石輸出量の週次予測結果

図 衛星画像に基づくコンテナターミナルにおけるコンテナ蔵置本数の推計

国際貿易モデルを活用した国際物流政策等の経済インパクト予測/将来貿易・貨物量予測

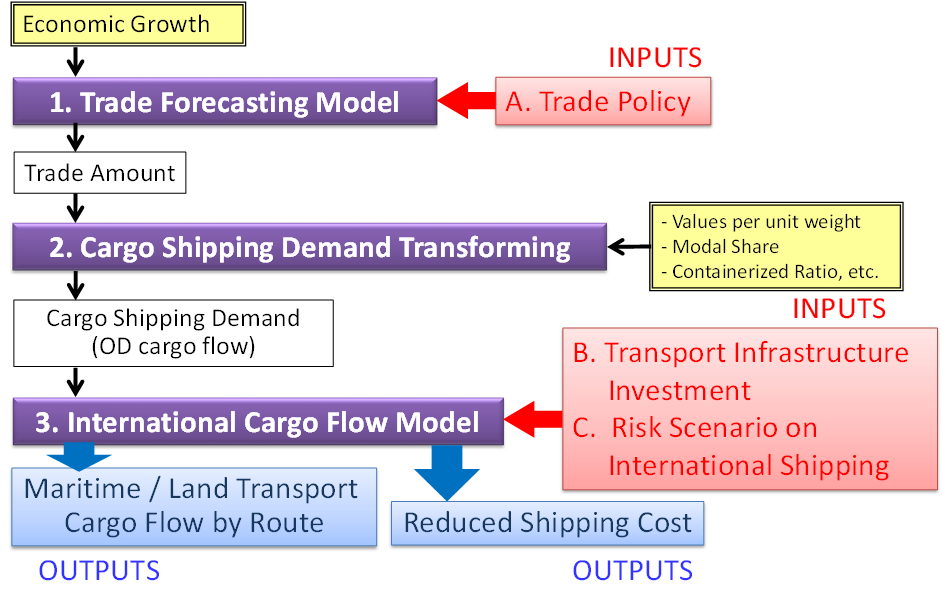

上記の2種類のモデルは,いずれも,貨物輸送需要(OD貨物量:ある地域から他の地域まで輸送しなければならない貨物の量)を所与として,どのルートを通るかという経路選択行動を記述するモデル(配分モデル)に相当しますが,貨物輸送需要そのものの将来予測や,上記のモデルから得られる国際物流政策実施による輸送パターンの変化に伴う経済的インパクト(貿易パターンの変化,地域経済への影響等)の計測については,別途経済モデルが必要です.

これまでにも,個別プロジェクトで実施する需要予測結果,計量経済モデルに基づく民間企業による将来予測値,アジア経済研究所の経済地理シミュレーションモデルによる推計結果なども利用/活用してきたところですが,さらに米国パデュー大学の提供する世界貿易分析プロジェクト(GTAP)モデルを活用した将来予測・経済分析も実施しています.

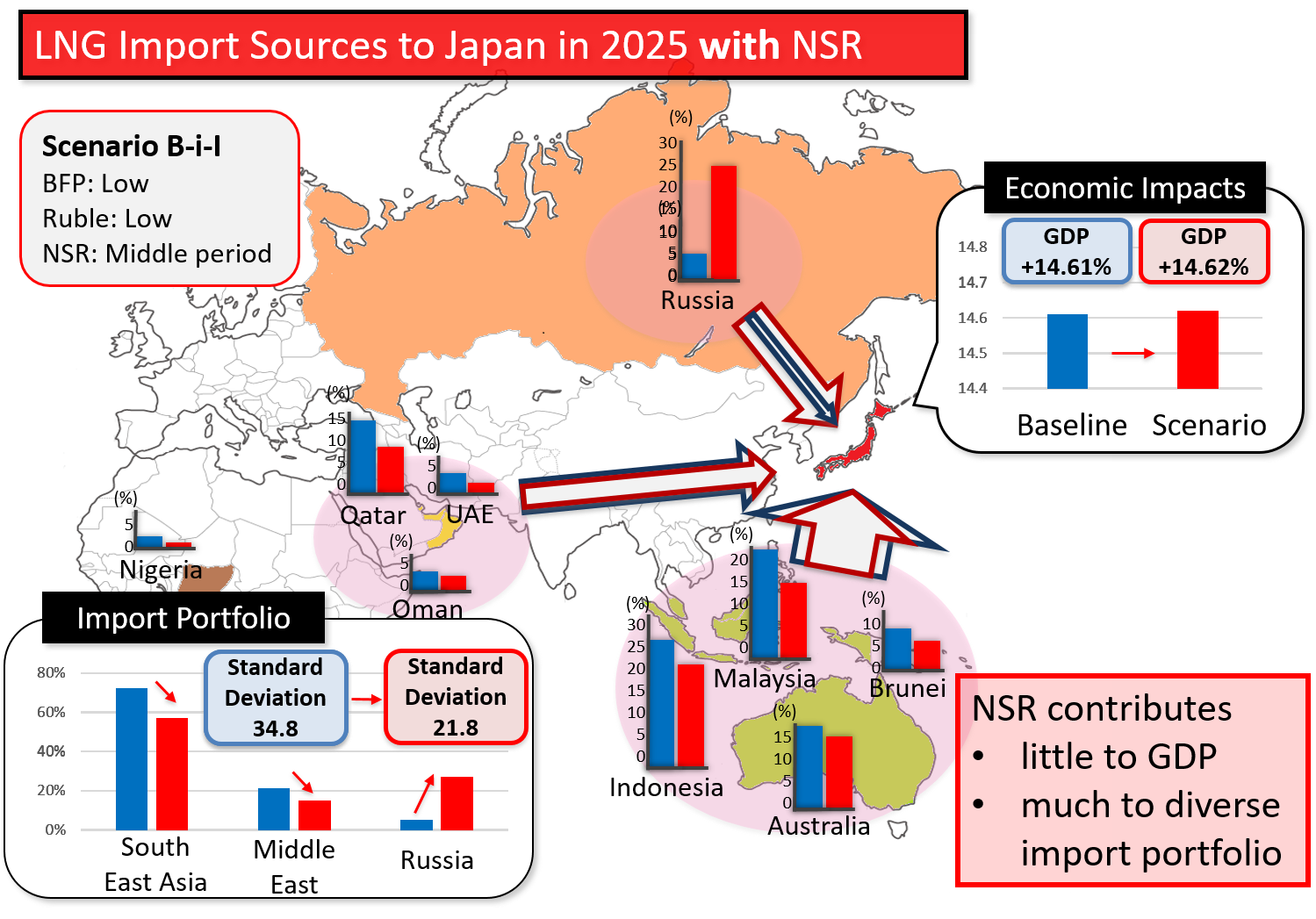

これまでに,APEC運輸WG海事専門家会合(MEG)や日アセアン交通連携物流WGなどで将来予測を実施したほか,最近では,特にLNG輸送を対象として,北極海航路開設の経済インパクト計測なども行っています.

*関連論文

・国際経済と国際物流の連続モデルによる将来国際物流予測 APEC:英文(ATS)EASTS Best Paper Awardを受賞(2011年) アセアン:英文(ATS)EASTS Best Paper Awardを受賞(2009年) 日本語(国総研報告) アフリカ:英文(MABR)

・デルファイ法による専門家アンケートに基づく国際経済モデルを活用した将来国際貨物需要の推計 デルファイ法の結果:英文(国総研資料) 日本語(国総研資料) 将来推計の結果:英文(TLOG) 日本語(国総研資料)

・LNG輸送を対象とした北極海航路開設およびパナマ運河拡張による経済インパクト/貿易パターン変化予測 英文(MPM) 英文(TRB)

・北極海航路の現状と展望 日本語(海運経済学会誌) 英文研究レビュー(OSPOR)

・北極航路を対象とした環境税導入のインパクト 英文(TR-D) 英文(ATS)

図 国際経済モデルと国際物流モデルの連続予測システムの構成

図 北極海航路開設による我が国のLNG輸入パターンの変化予測の例

その他のこれまでに担当教員が実施した研究テーマの例

・COVID-19パンデミックのeコマースへの利用態度に関する影響 英文(Transport Policy) 英文(Journal of EASTS)

・船舶の隊列航行(vessel train)のフィージビリティ 英文(TR-D)

・コンテナ輸送サービスのネットワーク分析 英文(Sustainability)

・国際貨物の海上輸送と航空輸送の分担に関する分析 日本語(物流学会誌)

・国際物流モデルを用いた海峡封鎖リスク等の計量 英文(IAME)

・東日本大震災後の港湾都市の経済復旧状況の整理と考察 日本語(国総研資料)

・国際フェリー/RORO船とコンテナ船の競合モデル 英文(AMR)

・国際海上コンテナ貨物の背後輸送ネットワークの分析 ボトルネック解消効果の試算:日本語(運輸政策研究) コンテナ用セミトレーラの高速道路利用の実態分析:日本語(高速道路と自動車)

・港湾施設の耐震性に関する経済評価(経済的に最適な設計震度の設定手法) 日本語(国総研資料)

・福島第1原発事故による海運業界の反応 英文(TRR)

・クルーズ船の寄港地魅力度ランキング 日本語(運輸政策研究)